SALUD

21 de julio de 2025

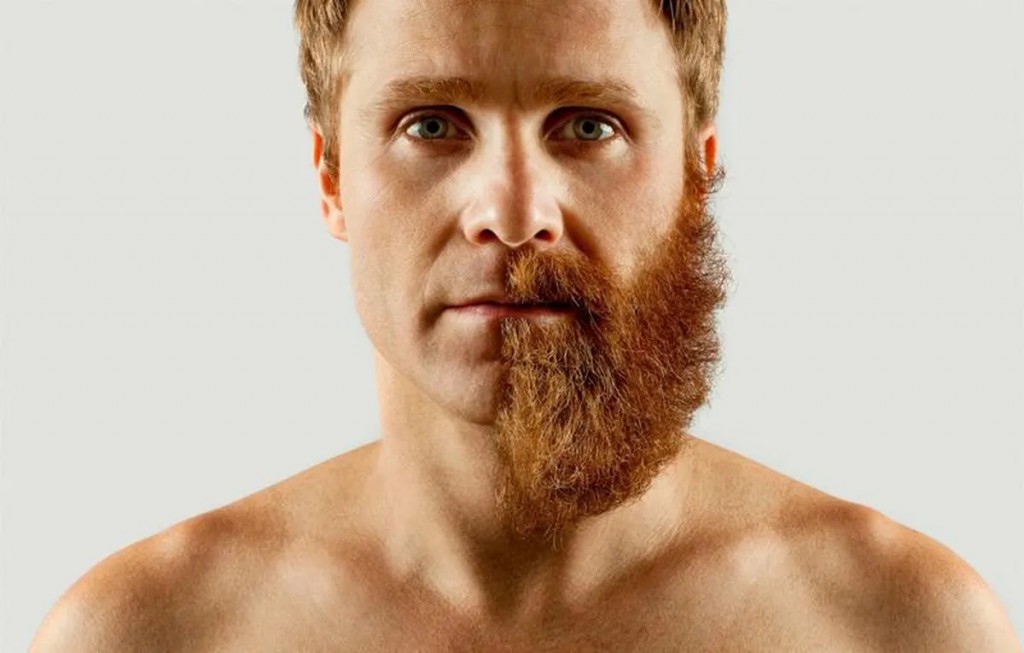

Qué es la pogonofobia que aleja a las personas de las barbas

Muchas personas sufren esta fobia y no todo el mundo la conoce. A continuación te contaremos sobre el miedo a las barbas

La pogonofobia es el miedo irracional y persistente a las barbas. Quienes la padecen pueden sentir ansiedad, pánico o incluso evitar situaciones donde puedan encontrarse con personas con barba. El término proviene del griego "pogon" (barba) y "phobos" (miedo).

Miedo a las barbas

Existen muchos tipos de fobia, pero pocas llaman la atención de la misma manera que la fobia hacia el vello facial, que hace referencia al miedo irracional que algunas personas sienten hacia las barbas. especialmente hacia las más largas y pobladas.

Esta fobia se descubrió en 1851, y el origen etimológico de la palabra se encuentra en la Antigua Grecia, pues “pogon” significa barba y “fobos” significa miedo. Las fobias son trastornos de ansiedad que provocan una sintomatología ansiosa ante la presencia de hombres barbudos.

Causa de la fobia

Los motivos por los que una persona puede no gustarle las barbas son muy variados. Por ejemplo, algunas personas asocian la barba a los hombres que se cuidan poco y que además pueden ser sucios. Otros sujetos vinculan el vello facial al fanatismo religioso. En otros casos, la barba puede causar desconfianza o puede ser vista como anticuada o pasada de moda.

Ahora bien, la pogonofobia es un trastorno fóbico, y por tanto, una patología seria, que suele tener su origen en el condicionamiento clásico. Es decir, que se trata de un aprendizaje asociativo, que suele suceder después de una experiencia traumática.

Los primeros experimentos sobre fobias en humanos se realizaron en los años 20, cuando el psicólogo estadounidense John B. Watson y su ayudante Rosalie Rayner, provocaron que un bebé sintiera miedo hacia ratas blancas de las que anteriormente disfrutaban: el experimento del pequeño Albert.

El experimento

En la primera sesión, el niño fue expuesto a varios estímulos para conocer si les tenía miedo antes de que empezara el experimento. Se le expuso a una fogata y a varios animales, y no mostró miedo. Sin embargo, cuando Watson dio un golpe con una barra metálica, el niño sí lloró, confirmando la idea de que se podía inducir una respuesta de miedo en los bebés ante un ruido brusco.

Dos meses después, empezó el experimento propiamente dicho. El primer estímulo que Watson y Rayner quería condicionarle miedo era una rata blanca de laboratorio. Al presentársela a Albert, el bebé sintió curiosidad, incluso la quiso alcanzar. Sin embargo, su comportamiento empezó a cambiar cuando los experimentadores hicieron sonar una barra metálica a la vez que le presentaban el animal. Esta forma de proceder era prácticamente idéntica a cómo lo había hecho Watson con sus perros, la comida y la campanilla

Al sonar la barra metálica y ver la rata blanca, el niño empezó a llorar. Se tiró hacia atrás, alterado. Volvieron a intentarlo, enseñándole primero la rata blanca y volviendo a hacer sonar la barra metálica. El niño, quien tampoco había tenido miedo de la rata esta vez, volvió a llorar al oír el ruido de la campana. Los investigadores acababan de lograr cumplir el primer condicionante, haciendo que el niño empezara a asociar miedo con el animalillo.

Llegados a este punto, y en la única muestra de empatía hacia el bebé, Watson y Rayner decidieron postergar el resto de las pruebas experimentales una semana, “para no perturbar al niño seriamente”. Cabe decir que esta empatía no contrarrestaría la forma en cómo el experimento fue evolucionando, ni tampoco el daño que se le generaría al pobre Albert.

En la segunda tanda experimental, Watson realizó hasta ocho intentos más para asegurarse de que el niño había relacionado la rata con miedo. En el séptimo intento presentó otra vez la rata blanca haciendo sonar el ruido brusco de la barra metálica. Finalmente, en el octavo intento, solo presentó la rata blanca, sin ruido brusco de fondo. El niño, a diferencia de cómo se había comportado en las primeras sesiones experimentales, esta vez tenía miedo, lloraba, no quería tocar la rata, huía de ella.

Transfiriendo el miedo

El experimento siguió con dos tandas experimentales más, cuando el pequeño Albert ya tenía unos 11 meses y cuando tenía 1 año y 21 días. Watson quería comprobar si podía transferir el miedo a la rata blanca a otros estímulos con características similares, es decir, que tuvieran pelo o que fuera blancos.

Para llevar a cabo esto, los investigadores se valieron de varios animales y objetos peludos, muy parecidos al tacto de la rata blanca: un conejo, un perro y, también, un abrigo de piel. Cuando se le presentaron a Albert, el niño empezó a llorar, sin necesidad de hacer sonar la barra de metal. El niño no solo temía a la rata blanca, también a cosas que se le pareciera. El miedo estaba transferido a otros elementos similares al animalillo.

La última prueba, en la que Albert ya contaba con un año de edad, se le presentó un estímulo aún más desconcertante, aunque, de primeras, pudiera parecer inocente: una máscara de Santa Claus. Al ver la careta del alegre personaje navideño Albert también se puso a llorar, gorgoteaba, intentó abofetear a la máscara sin llegar a tocarla. Cuando se le obligó a tocarla, gimió y lloró todavía más. Finalmente, lloró con el mero estímulo visual de la máscara.

¿Qué fue del pequeño Albert?

La última fase del experimento iba a ser la de tratar de quitarle los miedos inoculados. Esta parte era la más importante, dado que, en teoría, iba a suponer deshacer el daño que se le había hecho. El problema fue que tal fase nunca llegó.

Según relatan los propios Watson y Rayner, cuando intentaron comenzar con esta fase, el pequeño Albert había sido adoptado por una nueva familia, la cual se había trasladado a otra ciudad. El experimento fue rápidamente cancelado dado que la Universidad se había mostrado irritada por la controversia ética del mismo. Además, Watson y Rayner fueron despedidos en el momento en el que la institución descubrió que tenían una relación sentimental, algo prohibido entre compañeros.

Es por todo esto que, tras ser cobaya experimental, se le perdió el rastro a Albert y no se pudo quitarle esos miedos. El paradero de pequeño fue una incógnita hasta entrados los años 2000, en el que varias líneas de investigación trataron de averiguar qué era lo que le había pasado exactamente al niño después del fin del experimento, sí había seguido padeciendo fobias en su vida adulta o si los resultados de Watson y Rayner no duraron mucho. Dos han sido las investigaciones consideradas más válidas.

Se llamaba William Barger

Una de las líneas de investigación más fiables y plausibles es bastante reciente, datando del año 2014. Dos investigadores, Russ Powell y Nancy Digdon repasaron el censo y documentación de principios del siglo XX y concluyeron que Albert era William Barger. La madre biológica de este individuo había trabajado en el mismo orfanato en donde Watson y Rayner habían conseguido al pequeño Albert, el Harriet Lane Home.

William Barger había fallecido en el 2007, así que no se le podía entrevistar para asegurarse de que era el pequeño Albert, sin embargo, los familiares de Barger aseguraron que siempre había tenido una fobia especial a perros, además de a otros animales peludos.

Uno/Psicologiaymente

-

#Escuchá La 97.1 todo el día, hacé click acá📻

#Descarga la App de #RTuc haciendo click acá📲

-

Seguinos

+543816909015